Pensamento social negro: genocídio e democracia

- Marcos Morcego

- 29 de out. de 2025

- 11 min de leitura

Roteiro da Temporada 5 episódio 3 da Caverna do Morcego

Por Marcos Morcego*

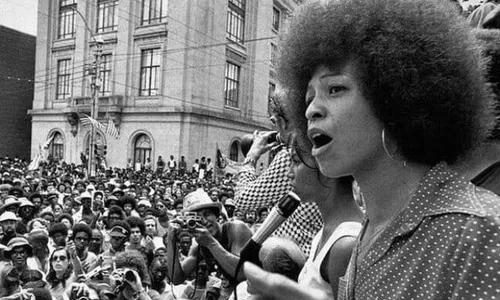

Angela Davis é uma militante sagaz e inspiradora, sua obra “uma autobiografia”, publicada aqui no Brasil pela Boitempo e foi transformada, lá, em “um clássico da literatura afro-americana”. Angela Davis militante e escritora impulsiona a chama criativa e dá vida ao pensamento político e à praxis social, e também, como diz Eduardo Mendieta na primeira entrevista do livro “Política e prisões”, “retoma a tradição das narrativas dos escravos negros”, um resgate que surge pela própria Angela Davis na construção de um projeto político desde as e os debaixo.

Entramos então na primeira entrevista do livro A Democracia da Abolição: para além do império, das prisões e da tortura [1], pensando a partir de perguntas realizadas pelo Mendieta e respondida pela Angela Davis de forma sagaz e buscando explorar as profundidades do debate.

Sou comunicador político, aqui na Caverna do Morcego, e esse é um projeto que atravessou minha vida, tanto enquanto militância, quanto em trampos com editoras que apareceram, geralmente também vinculadas às lutas. Além desse quadro, aqui no nosso canal também temos o projeto de Leitura e Discussão, que são vídeos semanais, lendo e disponibilizando o pdf. Também temos nosso podcast: Caverna do Morcego, disponível em quase todos esses aplicativos que da pra ouvir coisa.

Não se esqueçam de: curtir, comentar e compartilhar. Também sigam nossas redes sociais: @morcego_marcos_ no instagram e marcosmorcego.bsky.social, no bluesky.

Agora os agradecimentos:

Autonomia Literária, em que temos o cupom #MorcegonaAutonomia rolando, que garante 20% de desconto em todos os produtos do site [2];

Clio Operária, nossa revista maravilhosa, em que produzo artigos e sou editor e que conta com uma equipe muito pesada [3]; Contando com uma coisa muito especial, agora os roteiros da nossa série sobre Lei de Drogas, Encarceramento em Massa e Violência policial, serão publicados no nosso site eihn!?

E Editora Terra Sem Amos, editora pela qual publiquei meu livro: Por uma implosão da sociologia [4]. Lembrando que todo nosso roteiro será disponibilizado no site da Clio Operária.

Por um lado, a perseguição direta e incansável do Estado, culminando em seu nome na lista de pessoas mais procuradas, provocou o outro lado, que foi um “gigantesco movimento global que conseguiu” a sua liberdade. Então, na autobiografia da autora estava a exposição sobre comunidade e sobre luta coletiva. Isso transformou o próprio conteúdo da escrita, fugindo da figura de heroína, e escrevendo “uma autobiografia política que explorasse a maneira pela qual [ela] fora moldada pelos movimentos e campanhas em comunidades de luta”. Um resgate político ancestral, que vem das referências da luta negra.

Ainda assim, com muita cautela, a autora observa que a chamada “tradição da literatura norte-americana”, que começa a incorporar no cânone leituras negras, obviamente cria obstáculos para os textos de contestação. E aí, segue Davis, dizendo que “o que nós conseguimos fazer, cada vez que obtemos uma vitória, não é tanto assegurar uma mudança definitiva, e sim criar novas áreas de luta”.

Há, pela própria entrevista uma expansão dos debates sobre a prisão para além da tradição radical negra, usando aqui de forma bem abstrata, e chega em Gramsci, que, segundo ela, pelas suas cartas, “seria interessante lê-las juntamente com as de George Jackson. Eles são dois exemplos de intelectuais presos que dedicaram parte de sua energia ao processo de travar uma batalha crítica com as implicações do aprisionamento”, assim como e aqui são as minhas referências que em breve aparecerão pela Caverna, Rosa Luxemburgo e Abdias Nascimento, ou como trouxemos no 1º ep da temporada, Marighella e Öcallan. E então, quando solta, após sua libertação, é que e a partir de beber “na fonte e expandindo a obra do intelectual preso George Jackson”, que os escritos de Angela Davis sobre as prisões surgem com vida, e pelas leituras e pela experiência na prisão.

Continuando pelas referências de Davis, temos também a “teoria crítica, que privilegia o papel da reflexão filosófica”, mas não isola a filosofia. Isso vem pelo seu professor Herbert Marcuse, um dos membros da Escola de Frankfurt, mas também por ter estudado com Habermas, Adorno e Horkheimer, tentando “legitimar a investigação interdisciplinar”. E ao responder sobre o movimento dos anti-globalistas, apresenta sua referência em Marx, e citamos quase o parágrafo todo. Essa resposta surge da pergunta de Mendieta: Você acha que o movimento antiglobalização - o movimento anti-Organização Mundial do Comércio - tem capacidade de retomar o papel que Karl Marx atribuiu ao proletariado? Em outras palavras, podemos dizer, anti-globalistas do mundo, uni-vos?. Então Diz Davis:

“Mas não é para descartar a importância de criar solidariedades globais, solidariedades multirraciais atentas às lutas contra a exploração econômica, o racismo, o patriarcado e a homofobia. E há uma ligação, me parece, entre o internacionalismo da época de Karl Marx e os novos globalismos que nós buscamos construir hoje. Evidentemente, a economia global é muito mais complicada do que Karl Marx jamais poderia imaginar. Mas, ao mesmo tempo, suas análises possuem ressonâncias contemporâneas importantes. Toda a trajetória de O Capital se inicia com uma análise da mercadoria esta unidade aparentemente simples da economia política capitalista. Como se revela, naturalmente a mercadoria é uma coisa misteriosa. Talvez ainda mais misteriosa hoje do que no tempo de Marx. Ela permeou todos os aspectos da vida humana, no mundo inteiro, de uma forma sem precedentes na história. A mercadoria - e o capitalismo em geral- se insinuou dentro de estruturas de sentimento, dentro de espaços mais íntimos da vida humana. Ao mesmo tempo, os seres humanos estão mais conectados do que nunca e de um modo que muitas vezes não reconhecemos”.

A pergunta que centraliza tudo isso, é pensar em quanta violência é produzida na cadeia produtiva, das violências das casas, do transporte, do espaço público, das terras tomadas, dos corpos tombados pela violência do Estado, até os produtos cruzarem oceanos, é o papel de “pôr a descoberto as relações sociais que são tanto personificadas quanto ocultadas por essas mercadorias”. É procurar as “fábricas clandestinas do mundo”.

E sobre a discussão acerca de nacionalismo, de integração e de assimilação, a entrevistada traz da importância de lembrar que, existe um debate histórico, por exemplo, entre Du Bois e Marcus Garvey, mas que sua preocupação é, antes, pensar as questões de gênero e sexualidade, como as mulheres negras que lutavam por libertação e emancipação, que escreviam e produziam material teórico para as lutas, como “Anna Julia Cooper e Ida B. Wells”.

Sobre o nacionalismo, já pensa não como um conceito hegemônico, ainda que parte da construção crítica e histórica dos Movimentos Negros se mantenha na moldagem da “consciência negra”, ela mesma se identifica mais “com o pan-africanismo de W. E. B. Du Bois, que defendia que os negros do Ocidente têm uma responsabilidade especial para com a África, a América Latina e a Ásia - não em virtude de uma ligação biológica ou racial, mas em virtude de uma identificação política que é forjada na luta”. A solidariedade e a luta tem como base a defesa contra o colonialismo e contra o imperialismo, pensando inclusive e a partir de Du Bois também, “nas solidariedades afro-asiáticas”, ou seja, “tal abordagem não é definida racialmente, mas, em vez disso, descobre sua identidade política em suas lutas contra o racismo”.

Enquanto trajetória política a luta por Direitos Civis atravessa de ponta pé, sendo colocada de duas formas, por um lado, essa “abordagem exclusivamente dos direitos civis - como a que o dr. King reconheceu antes de morrer - não pode por si só eliminar o racismo estrutural. O que o movimento pelos direitos civis fez, a meu ver, foi criar um novo terreno para propiciar novos questionamentos e rumar em novas direções”. Por outro lado o acesso foi uma ilusão, desde o Colin Powell, também alvo da crítica de Malcolm X, mas também entendendo que nenhuma garantia é realmente garantida, e que ao reivindicarem acesso, “o acesso foi concedido a alguns”. Mas, a partir disso, chegamos no agora, e “o desafio do século XXI não é reivindicar oportunidades iguais para participar da maquinaria da opressão, e sim identificar e desmantelar aquelas estruturas nas quais o racismo continua a ser firmado. Este é o único modo pelo qual a promessa de liberdade pode ser estendida às grandes massas”.

O entrevistador puxa pensar disso para analisar a nova Suprema Corte, da época, nos Estados Unidos, então, em sua resposta Davis diz que os erros dos Direitos Civis não impedem nossa chance de acertar agora. Ficar na lamentação demonstra a falta de preparação “para imaginar o que se faz necessário neste momento para desafiar o conservadorismo”. Sendo assim, a sugestão é de que “nós precisamos de uma nova era - com uma nova política - que trate do racismo estrutural que determina quem vai para a cadeia e quem não vai, quem frequenta a universidade e quem não frequenta, quem tem seguro-saúde e quem não tem”.

Algumas das saídas propostas são em torno de palavras e ideias vazias de conteúdo, como o uso de “diversidade” que “é uma daquelas palavras do léxico contemporâneo que presume ser sinônimo de anti racismo”, ou, ainda, “multiculturalismo [que] é uma categoria que pode admitir interpretações progressistas e profundamente conservadoras. Existe multiculturalismo corporativo, pois as corporações descobriram que é mais lucrativo criar um ambiente de trabalho diversificado”. Mas que pode adquirir um significado radical.

Quando se constitui como oposição às desigualdades estruturais, e lutando contra o conservadorismo, as práticas políticas do multiculturalismo abrem as possibilidades de alianças como a entre “comunidades negras e latinas” nos EUA, encontrando “uma causa em comum”, E hoje nossa missão “é promover comunidades multirraciais de luta que se origem das comuns - e esperançosamente radicais - aspirações políticas”.

Assim, antes da prisão Angela Davis participou de diversas “campanhas para libertar presos políticas”, depois de solta explorou como trazer respeito sobre o trabalho de intelectuais presos, ao mesmo tempo em que observa um sistema que estruturou a escravidão “em instituições contemporâneas - como nos casos da pena de morte e da prisão”.

E diz, “enquanto estava na cadeia, comecei a pensar - pelo menos superficialmente - na possibilidade de uma análise que pautasse a sua ênfase na instituição da prisão, não apenas como um aparato para reprimir ativistas políticos, mas também como uma instituição profundamente conectada com a manutenção do racismo”, o que já começa a ser apontado com George Jackson. No momento da entrevista estava “tentando pensar sobre as maneiras pelas quais a prisão reproduz formas de racismo baseadas em traços da escravidão quue ainda podem ser descobertos dentro do sistema de justiça criminal contemporânea. Existe [ela acredita] uma clara relação entre o surgimento do complexo industrial-prisional na era do capitalismo global e a persistência de estruturas no sistema de punição que se originou na escravidão”.

E é aqui que atingimos parte importante do pensamento abolicionista da Angela Davis, pontuando que não é sobre reprimir da mesma forma, que pensar que se a instituição repressora também se agarrar sobre os brancos significa “progresso sob o símbolo da igualdade e justiça”, uma abordagem abstrata. “Como se a causa da justiça racial servisse para impor aos brancos o mesmo tratamento horrendo e bárbaro que os negros vêm sofrendo ao longo da história. Esse tipo de igualdade não faz muito sentido para mim”.

A escravidão era brutal demais para ser “imposta aos cidadãos brancos dentro da sociedade democrática”, então temos sua abolição. A punição agora tem por base uma justiça que não enxerga cor. O castigo se tornou neutro. “A pena capital continua a ser infligida desproporcionalmente aos negros, mas, quando uma pessoa negra é sentencida à morte, ele/ela aparece para a autoridade do Direito como um sujeito jurídico abstrato, como um indivíduo cheio de direitos, não como membro de uma comunidade sujeita a condições que o/a tornam um candidato perfeito à repressão legal. Assim o racismo se torna invisível e irreconhecível”. A lei esconde o racismo debaixo de seus panos, e tudo aquilo que a máquina de morte do Estado pratica se tornam um grande emaranhado de “casos isolados” jorrando sangue.

Para a autora até a proibição do voto para pessoas presas é a permanência da escravidão. Escravos não votavam, “não eram cidadãos completos”, hoje os presos estão nessa posição social. “Aqui”, continua ela, “está um grande trabalho a fazer se desejarmos transformar essas atitudes populares”.

Voltando a sua composição teórica, temos uma breve explicação sobre “o uso da expressão complexo industrial-prisional”, “por acadêmicos, ativistas e outros tem sido estratégico, criado precisamente para fazer eco ao termo complexo industrial-militar”. Uma semelhança pela máquina de violência e de sangue montada por estruturas em que o lucro vem de morte. Recursos públicos mantendo os genocídios, a máquina do capital sorri, necrocapitalismo [5]. E lá muita mão de obra prisional é usada pra produção de artilharias que abastecem o próprio exército, poderíamos voltar pra Rosa Luxemburgo e destacar a conexão entre o militarismo e a economia global [6].

Então é preciso ter em mente que o princípio é que não importa quem cometeu ou não o crime, mas antes, porque existe a punição e do que ela é consequência, sendo fácil chegar ao entendimento de que “as comunidades que são objeto de vigilância policial têm muito mais chances de fornecer indivíduos para a indústria da punição. Mais importante do que isso, a prisão é a solução punitiva para uma gama completa de problemas sociais que não estão sendo tratados pelas instituições sociais que deveriam ajudar as pessoas na conquista de uma vida mais satisfatória. Esta é a lógica do que tem sido chamado de farra de aprisionamento: em vez de construírem moradias, jogam os sem-teto na cadeia. Em vez de desenvolverem o sistema educacional, jogam os analfabetos na cadeia. Jogam na prisão os desempregados decorrentes da desindustrialização, da globalização do capital e do desmantelamento do [estado de bem-estar social]. Livre-se de todos eles. Remova essas populações dispensáveis da sociedade. Seguindo essa lógica, as prisões tornam-se uma maneira de dar sumiço nas pessoas com a falsa esperança de dar sumiço nos problemas sociais latentes que elas representam”. A citação sobre o bem-estar social é muito importante, porque seu desmantelamento reflete sobre pauta de lutas transnacionais de “mães solo, desempregadas”, do sul global e em diversas condições sociais que eram amparadas pelas assistências, agora, lá, aqui e em vários outros lugares, as mulheres são o setor que mais cresce na “população carcerária”.

E a cena da lei é conectada diretamente com a indústria de fazer prisioneiros. A condenação se transforma, se adapta e se desenvolve, por isso uma grande população carcerária. Mas existe uma ideologia que constrói a sensação de se sentir seguro, não sobre estar, mas se sentir, ter pelo menos a impressão. Mesmo com a violência, o sistema propaga a família como “um lugar seguro”. Se constrói, em torno da prisão, a imagem da pessoa violenta e sanguinária, como a grande ameaça à segurança. Mas, e quando ela olha para os mais de dois milhões de pessoas atrás das grades, a realidade é que a imensa maioria não cometeu crimes violentos. Então, a cadeia espelha, ao invés da sensação de segurança, a necessidade de reforçar “as forças armadas, pela polícia, pelas corporações gananciosas e, algumas vezes, pelos parceiros íntimos das pessoas”, como “lugar seguro”. Como diz Davis, “o pânico moral que rodeia o crime não está relacionado a uma escalada do crime em nenhum sentido material. E sim a um problema de [e ela usa a palavra perfeita] gerir grandes populações - especialmente pessoas de cor - que se tornam dispensáveis [ou bem utilizadas] pelo sistema do capitalismo [da estrutura municipal ao] global”.

Angela Davis também apresenta umas linhas que se assemelham um pouco ao documentário Hypernormalisation [7] do Adam Curtis, quando sugere “que o terreno para produzir o terrorista como um personagem no imaginário do norte-americano reflete também vestígios de pânicos morais prévios”, incluindo relação com a propaganda anti-comunista, mas também adequando os limites das possibilidades para que a resposta pudesse ser violenta, como aparece no documentário. A própria Davis era enquadrada, pelo próprio presidente Nixon, como comunista, terrorista e criminosa, ela era o inimigo criado. Isso também justificou a ocupação no Iraque e no Afeganistão, e colocou em vista todos os inimigos, demarcados por uma propaganda estereotipada, de práticas culturais, de jeitos, de comportamento.

Então a reflexão parte de pensar desde a prisão enquanto instituição, mas expandindo as possibilidades e alternativas de versões sobre a democracia. “Os direitos e liberdades democráticos são definidos em relação ao que é negado aos presidiários. Então, devemos questionar o tipo de democracia em que vivemos atualmente?”, é só uma oposição aos horrores? A revista e todo o processo de coerção sexual, para seguir o exemplo de Davis, seria normal, rotineiro, “autojustificado pelo simples fato do aprisionamento”, já que “ocorre nos presídios”.

Por isso, e fechamos concordando com a autora, poderíamos pensar em outra versão da democracia, “futuras democracias, democracias fundamentadas no socialismo, democracias nas quais os problemas sociais que possibilitaram o surgimento do complexo industrial-prisional serão, se não completamente solucionados, pelo menos confrontados e reconhecidos”.

FIM -

Bibliografia:

A Democracia da abolição: para além do império, das prisões e da tortura. Angela Davis. Difel.

Site da Autonomia Literária: Autonomia Literária – Resistênciais globais, publicações locais

Revista Clio Operária: Clio Operária | Revista

Site da Editora Terra Sem Amos: Loja online de Editora Terra sem Amos / Drive com o livro gratuito MEGA

Necrocapitalismo: Ensaio sobre como nos matam. Gabriel Miranda. Lavrapalavra.

Rosa Luxemburgo: textos escolhidos vol. 1, 1899-1914. Isabel Loureiro. Editora UNESP.

Hypernormalisation. Adam Curtis. Doc: Hypernormalisation | Full Documentary | Adam Curtis

*Marcos Morcego é editor e articulista da Clio Operária, comunicador político pela Caverna do Morcego, estudante de Ciências Sociais (FFLCH-USP), pesquisador sobre Identidade, Território e Organizações Políticas e autor do livro "Por uma implosão da Sociologia"

Comentários