O Rio de Sangue Negro

- Jéssica Gurgel

- 11 de set. de 2025

- 6 min de leitura

Por Jéssica da Silva Gurgel*

“Fecham minha boca

mas deixam abertos os meus olhos

Maltratam meu corpo

minha consciência se purifica

Eu fujo das mãos do maldito senhor!

Meu poema libertador

é cantado por todos, até pelo rio.”

Solano Trindade, 1961

Em 6 de maio de 2021, a Chacina do Jacarezinho escancarou uma pergunta incômoda: por que o Estado brasileiro insiste em tratar corpos negros como danos colaterais? A operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em 28 mortes[2], não foi um episódio isolado, mas a expressão de uma gramática do extermínio que remonta à abolição inconclusa de 1888[3]. O massacre, executado sob a justificativa de "combate ao tráfico", revelou a persistência de um projeto necropolítico[4], no qual a violência estatal age como mecanismo de controle racial, naturalizando a morte de jovens negros e periféricos como custo inevitável da "ordem pública". O Jacarezinho não é exceção, mas síntese de um processo histórico que articula racismo estrutural, segregação urbana e a coisificação midiática das vítimas.

A violência racializada do Estado brasileiro não constitui um fenômeno recente ou isolado, mas uma continuidade histórica. A transição da escravização para o trabalho livre ocorreu sem assistência estatal, lançando os libertos em uma economia competitiva para a qual não dispunham de meios[5]. A marginalização da população negra pós-abolição – longe de decorrer de suposta “inaptidão”, “apatia” ou “incultura”, como alegou o discurso racista que por muito tempo se estendeu – foi, nas palavras de Petrônio Domingues, “produto da própria sociedade de classes, que fabricou novos mecanismos de exclusão”[6]. Se a sociedade brasileira "largou o negro ao seu próprio destino" após a abolição, é porque a violência colonial nunca cessou: apenas se metamorfoseou. A falsa igualdade da ordem competitiva revela-se, assim, como a face contemporânea de um projeto histórico que, desde a colônia, opera pela destruição sistemática de corpos e referências subalternizadas. A essência do colonialismo, aqui posta por Frantz Fanon[7], é a violência; ela não é acidental, mas constitui o próprio fundamento do sistema, manifestando-se de três formas: física, simbólica e estrutural. A segregação territorial não é mero arranjo urbanístico, mas tecnologia de poder que materializa a hierarquia racial — mecanismo que se atualiza nas favelas cariocas, onde o Estado age como força ocupante. Tal violência materializa o que Achille Mbembe define como necropolítica: um poder soberano que decide quem pode viver e quem deve morrer. Nas favelas cariocas, essa lógica se expressa na militarização cotidiana, em que corpos negros são tratados como descartáveis, e suas mortes, naturalizadas como “danos colaterais”. Se Fanon viu na Argélia um povo esmagado pelo fuzil francês, no Rio o fuzil é da PM, mas a lógica é a mesma: a manutenção de uma ordem que só existe porque nega humanidade aos corpos negros.

A polícia atua nas favelas como intermediária da violência, exercendo um controle direto sobre corpos e territórios racializados por meio de tiroteios, invasões e execuções. Tais comunidades configuram-se como “cidades interditas”[8]: zonas de não direito em que a lei não protege, mas pune, e onde a presença estatal se reduz à repressão de uma população tratada como inimiga. Dados revelam que 86% das vítimas de ações policiais no Rio são negras[9], e a expectativa de vida em favelas chega a ser 22 anos menor que em bairros ricos[10]. O perfil das vítimas revela um padrão: homens jovens, negros, com baixa escolaridade e inserção precária no mercado de trabalho. A linguagem do Estado brasileiro é a da violência explícita: caveirões, autos de resistência e a retórica da “guerra às drogas” — que opera como um véu para a política da morte — servem para justificar a criminalização da pobreza negra. Jovens negros e periféricos, herdeiros dessa exclusão histórica, veem no crime organizado uma paródia perversa da ascensão social: o tráfico oferece acesso imediato a bens materiais que a sociedade formal lhes nega via canais legítimos. Não se trata de uma escolha anômica, mas de estratégias de sobrevivência em um sistema que nega mobilidade legítima.

A cobertura midiática da operação no Jacarezinho revela um padrão de desumanização das vítimas negras e pobres. Nas manchetes, elas não têm rostos, nomes ou histórias; são reduzidas a categorias vagas como "criminosos" ou "traficantes". Essa linguagem não é neutra: reproduz a lógica necropolítica do Estado, que transforma corpos marginalizados em alvos legítimos de violência. A imprensa, mesmo quando tenta evitar o discurso aberto de desumanização, falha em romper com essa tradição. Termos como "civis" mascaram a inércia em questionar a violência policial. Enquanto o policial morto teve seu nome destacado, os demais – quase todos negros – foram apagados. Essa hierarquia do luto não é acidental: sugere que a vida do policial vale mais, e a dos favelados, transformada em número. É necessário compreender a violência no Jacarezinho como parte de um continuum histórico que Abdias do Nascimento analisou como genocídio estrutural do povo negro[11]. Quando o poder público celebra a ação policial letal em favelas, reafirma a mesma premissa que sustentou o projeto de embranquecimento: a vida negra como variável ajustável na equação da ordem social. O negro não é visto como sujeito, mas como corpo-objeto — uma coisa a ser controlada, vigiada e, se necessário, eliminada. A linguagem midiática reforça essa animalização: termos como "facções", "criminosos" e "bandidos" atualizam o imaginário colonial do negro como selvagem, perigoso, "canibal". Como alerta Fanon, "a linguagem do colono, quando fala do colonizado, é uma linguagem zoológica". Não importam as evidências: o favelado já é culpado antes mesmo de morrer. Sua morte não é tragédia, mas ritual de manutenção da ordem.

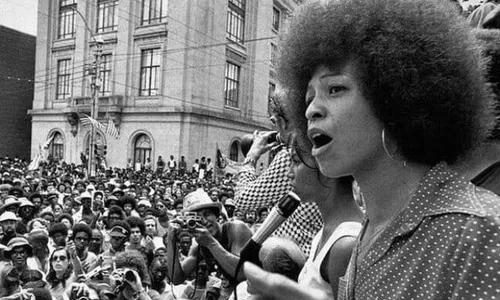

A libertação do colonizado exige uma ruptura radical com a ordem colonial. No Brasil pós-abolição, essa perspectiva ilumina a trajetória do movimento negro, que se reinventou continuamente: das associações mutualistas à imprensa negra; da Frente Negra Brasileira ao Teatro Experimental do Negro; da resistência à ditadura à refundação do movimento com o MNU. Essas iniciativas podem ser interpretadas como formas de contraviolência: a produção cultural como violência simbólica contra o epistemicídio e a organização política como violência estruturante de novas subjetividades coletivas. Esse processo de resistência manifesta-se também nas respostas contemporâneas à violência de Estado. Durante a Chacina do Jacarezinho, a Coalizão Negra por Direitos organizou um protesto na Avenida Paulista[12]. Nesse contexto, o luto transforma-se em ato político. Se o colonialismo buscou aniquilar as referências civilizatórias africanas, a resposta do movimento negro tem sido a reinvenção radical de imaginários. Essa resistência opera não apenas na política, mas no corpo, na linguagem e no simbólico.

Quando uma mãe, em pleno Dia das Mães, se recusa a deixar o túmulo do filho[13], ela não apenas chora, mas politiza sua dor, convertendo-a em denúncia pública. Ao insistirem que “os filhos não eram bandidos”[14], essas mulheres desafiam a objetificação racista que reduz corpos negros a estereótipos descartáveis. As mulheres negras desempenham um papel central nessa resistência, transformando o luto em potência política[15]. Sua atuação não se limita à reação, mas constrói redes de solidariedade e memória coletiva. Desde o feminismo negro dos anos 1980, essas mulheres desafiam a invisibilidade imposta pelo racismo e pelo machismo, articulando pautas raciais e de gênero.

Enquanto o Brasil não reconhecer que seu rio mais caudaloso é o de sangue negro, seremos todos cúmplices dessa gramática do extermínio. O caminho para romper esse ciclo não passa por reformas superficiais, mas por um desmonte radical das estruturas que sustentam o racismo. O sangue derramado no Jacarezinho clama por justiça, mas também por memória: que os nomes das vítimas não sejam apagados, que suas histórias inspirem mudanças e que seu luto mobilize a sociedade para além das hashtags.

*Bacharela em História pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente pesquisa movimentos sociais negros na década de 1930 e feminismo negro. E-mail: jessicagurgel4@gmail.com; Instagram: @gurgeeee

[2]Chacina do Jacarezinho – 06 de maio de 2021. Disponível em: https://wikifavelas.com.br/index.php/Chacina_do_Jacarezinho_-_06_de_maio_de_2021.

[3] FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes: (o legado da "raça branca"). Volume 1. 5. ed. São Paulo: Globo, 2008.

[4] MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista Arte & Ensaios, n. 32, 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993.

[5] FERNANDES, Florestan. ______________

[6] DOMINGUES, Petrônio. Protagonismo negro em São Paulo: história e historiografia. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019.

[7] FANON, Frantz. Os condenados da terra. São Paulo: Civilização Brasileira, 1968.

[8] FANON, Frantz. _____________

[9] REDE DE OBSERVATÓRIOS DA SEGURANÇA. Pele-alvo: a cor da violência policial. Rio de Janeiro: CESeC, 2021. 36 p. Disponível em: https://observatorioseguranca.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/RELATORIO_REDE-DE-OBS_cor-da-violencia_dez21_final.pdf

[10] G1. Diferença da expectativa de vida da pessoa negra no RJ chega a 22 anos dependendo do município. G1 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 14 jul. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/14/diferenca-da-expectativa-de-vida-da-pessoa-negra-no-rj-chega-a-22-anos-dependendo-do-municipio.ghtml. Acesso em: 22 de jul de 2025.

[11] NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

[12] MOVIMENTO NEGRO fecha Paulista e protesta contra chacina no Jacarezinho. Ponte Jornalismo, 2021. Disponível em: https://ponte.org/movimento-negro-fecha-paulista-e-protesta-contra-chacina-no-jacarezinho/.

[13] MÃE de vítima do Jacarezinho se recusou a deixar túmulo: ‘Que Dia das Mães é esse?’. Extra, [S. l.], 10 maio 2021. Disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/mae-de-vitima-do-jacarezinho-se-recusou-deixar-tumulo-que-dia-das-maes-esse-25010490.html

[14] CHACINA no Jacarezinho: ‘Mães não podem chorar sozinhas’, diz ativista sobre vítimas no Rio. Claudia, [S. l.], 7 maio 2021. Disponível em: https://claudia.abril.com.br/noticias/chacina-jacarezinho-maes-vitimas-rio-de-janeiro/.

[15] RIBEIRO, Matilde. Mulheres negras: uma trajetória de criatividade, determinação e organização. Estudos Feministas, Florianópolis, 16(3): 424, set./dez./, 2008, 987-1000.

Comentários