Rosas negras na terra arrasada

- Jéssica Gurgel

- 21 de nov. de 2025

- 6 min de leitura

Por Jéssica da Silva Gurgel*

“Desafia, vai dar mó treta

Quando disser que vi Deus

Ele era uma mulher preta”

Mãe - Emicida

Após o fatídico 28/10, todas as redes sociais foram inundadas por imagens do genocídio que assolou os Complexos do Alemão e da Penha. Em praticamente todas elas, nota-se uma presença frequente: a de mulheres, majoritariamente negras, chorando sobre os corpos de seus entes queridos. Na TV, em entrevistas e jornais, veem-se mães indignadas reclamando justiça pelos seus. Após cada chacina, elas vão às ruas, usam camisetas, cartazes e, entre gritos e lágrimas, reivindicam o direito ao luto. A revolta é feminina. Em um estado que sistematicamente elimina seus jovens homens negros e pauperizados, 81% dos lares no Rio de Janeiro são chefiados por mulheres[1]. No panorama nacional, 62% dessas chefias são exercidas por mulheres negras, das quais mais da metade são mães solo[2].

A realidade dessas mulheres não se explica por uma mera soma de adversidades, mas pela síntese de opressões que as constitui, onde classe, raça e gênero se fundem em uma experiência singular de exploração e abandono. Na base material dessa síntese, opera a lógica descrita por Silvia Federici[3]: a desvalorização histórica do trabalho doméstico como “não-trabalho”, criando as bases para o “patriarcado do salário”. Esse mecanismo, porém, radicaliza-se e racializa-se na periferia capitalista. O corpo da mulher negra é convertido em um “bem comum” — um recurso naturalizado, destinado não apenas à reprodução da força de trabalho barata, mas também à absorção silenciosa da violência de Estado.

Essa exploração estrutural materializa-se de forma crua no mercado de trabalho. Conforme Maria Aparecida Silva Bento[4], a mulher negra permanece confinada às ocupações mais precarizadas, com uma “sobrerrepresentação quase três vezes maior” no trabalho doméstico em relação às brancas. Essa segmentação não é acidental; é o resultado de um imaginário social que a associa à subalternidade, naturalizando-a como a força de trabalho indispensável, porém invisível, para a manutenção da ordem. Essa ordem, por sua vez, é filha direta de um projeto nacional que, como demonstra Florestan Fernandes[5], estruturou-se sobre uma exclusão integrativa da população negra. Libertos formalmente, os negros foram deliberadamente impedidos de se inserir na ordem social competitiva, substituídos por imigrantes europeus e confinados a ocupações “brutas, mal retribuídas e degradantes”. Desse modo, a herança escravista não foi superada, mas reconfigurada sob a lógica do capitalismo dependente, criando as bases para a necropolítica contemporânea[6] — que, nas periferias, decide quem pode viver e quem está destinado ao descarte.

É nesta encruzilhada de opressões — a exploração de classe racializada, a segregação espacial necropolítica e a responsabilidade de gênero pelo cuidado — que se forja o destino aparente dessas mulheres. A elas, chefes de família que gerenciam a vida em um território de morte, resta a gestão do luto. Sua dor é coisificada, internalizada e silenciada, convertendo-se em um mecanismo de estabilização que, nos termos de Frantz Fanon[7], opera pela internalização da violência colonial. Ao absorverem solitariamente o trauma, atuam como válvulas de segurança do sistema, contendo a potencial explosão social. Desse modo, ainda que vítimas da necropolítica, tornam-se, de forma involuntária, os pilares de uma ordem social que depende de seu silêncio para se reproduzir.

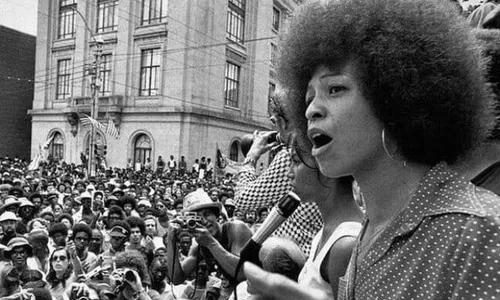

Contudo, é precisamente desse abismo que emerge a mais contundente negação. Se a ordem capitalista e racial conta com a internalização do luto como mecanismo de estabilidade, ela subestima a potência política contida no ato de cuidar. O mesmo trabalho reprodutivo que as explora torna-se, quando coletivizado e politizado, a base material de uma contraviolência simbólica. A mulher negra periférica, transformando o luto íntimo em luta pública, converte a dor, antes internalizada, em arma de denúncia e construção de memória. Nesse processo, a violência do opressor gera, dialeticamente, sua própria negação por meio da contraviolência dos oprimidos. Para Fanon[8], a violência do colonizado — aqui lida na chave de gênero e raça — constitui a práxis absoluta e é compreendida como a mediação régia pela qual o oprimido se liberta e passa de objeto a sujeito da história. Ao recusar a redução de seus filhos a danos colaterais e exigir publicamente justiça, a mulher negra realiza um ato de negação da negação de sua humanidade. Ela não apenas rejeita a coisificação imposta pelo sistema, mas também, como descreve o autor, “reafirma seu valor de uso afetivo e humano contra seu valor de troca descartável”. Essa insurgência subjetiva, longe de ser um mero reflexo de dor, é um ato fundador de consciência, que se ergue a partir da rejeição radical da desumanização.

Nesse movimento de insurgência, a organização coletiva das mulheres negras emerge como força motriz para a transformação do status quo, catalisando a passagem da condição de objeto explorado à de sujeito político. Patricia Hill Collins[9] conceitua essa transição a partir da noção de outsider within, que descreve a posição singular da mulher negra que, situada à margem das estruturas de poder, desenvolve uma perspectiva crítica privilegiada sobre a ordem social vigente. Essa localização marginal, longe de representar apenas uma desvantagem, converte-se em um “estímulo para a criatividade”, permitindo a elaboração de análises que desvelam as interconexões entre raça, gênero e classe. No contexto das periferias, essa epistemologia da resistência se materializa quando as mulheres, a partir de suas experiências cotidianas de cuidado e luto, reconhecem a natureza interseccional de sua opressão e passam a agir coletivamente para subvertê-la.

Lélia Gonzalez[10] corrobora essa análise ao destacar que a organização autônoma das mulheres negras é fundamental para um projeto de transformação social, pois possibilita a ressignificação de seu papel histórico — antes marcado pela subserviência — em um símbolo de resistência comunitária. Para Lélia, a mulheridade que caracteriza sua luta não se restringe a uma reivindicação identitária, mas constitui uma práxis anticolonial que conjuga a crítica à economia política com a valorização de saberes ancestrais. Desse modo, a articulação política dessas mulheres, forjada na condição de outsiders within, não apenas confronta as estruturas de dominação, mas também constrói alternativas civilizatórias baseadas na solidariedade e na defesa intransigente da vida.

Por estarem na linha de frente da violência estatal e da precariedade social, essas mulheres testemunham de forma crua a articulação entre o racismo, o patriarcado e a exploração de classe. É precisamente por verem o Estado de perto — não como cidadãs protegidas, mas como alvos de sua necropolítica — que podem forjar a contranarrativa mais potente e visceral. Sua dor compartilhada e sua luta coletiva as transformam de um grupo social oprimido (classe-em-si) em um sujeito político consciente de seus interesses comuns contra o Estado (classe-para-si). Nesse processo, sua identidade de classe é indissociável de sua raça e gênero, constituindo uma unidade de luta que não apenas denuncia a dominação, mas também constrói, a partir dos escombros, novos paradigmas de existência coletiva.

Por fim, ao reafirmarem a humanidade de seus filhos e a sacralidade do luto, essas mulheres constroem, na prática, um pilar de resistência contra o sistema. Elas não almejam ocupar o lugar do colonizador, mas forjar, a partir da resistência, uma comunidade onde a vida negra, finalmente, possa florescer.

REFERÊNCIAS

[1] Para mais informações: https://prefeitura.rio/assistencia-social-direitos-humanos/no-rio-mulheres-sao-87-dos-chefes-de-familia-do-maior-programa-nacional-de-transferencia-de-renda/

[2] Dados completos em: https://www.ecycle.com.br/solidao-da-mulher-negra/#:~:text=estrutural%20na%20ci%C3%AAncia-,Mais%20dados,pr%C3%A9%2Dnatal%20durante%20a%20gesta%C3%A7%C3%A3o

[3] FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução de Coletivo Sycorax. 1. ed. São Paulo: Elefante, 2017.

[4] BENTO, Maria Aparecida Silva. A mulher negra no mercado de trabalho. Estudos Feministas, Florianópolis, ano 3, n. 2, p. 479-488, 2º semestre 1995.

[5] FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. 5. ed. São Paulo: Globo, 2008.

[6] MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista Arte & Ensaios, n. 32, 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993.

[7] FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.

[8] FANON, Frantz. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

[9] COLLINS, Patricia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista negro. Sociedade e Estado, Brasília, v. 31, n. 1, p. 99-127, 2016. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/6081.

[10] GONZALEZ, Lélia. “A importância da organização da mulher negra no processo de transformação social”. In: União dos Coletivos Pan-Africanistas – UCPA (Org.). Lélia Gonzalez: Primavera para as rosas negras. Diáspora Africana, 2018. p. 363-366.

*Historiadora e pesquisadora, formada pela UFF, com foco nas Relações Raciais, na Violência de Estado e nos Movimentos Sociais Negros. Minha investigação se dedica a perscrutar as intersecções entre raça, gênero e classe, analisando seu papel político na formação das estruturas sociais brasileiras.

Comentários