Para as camaradas mães (e também aos seus filhos e filhas): a maternidade como trabalho, luta e contradição

- Fátima Machado

- 25 de nov. de 2025

- 5 min de leitura

Por Fátima Machado*

Há 19 anos, no dia 24 de novembro de 2006, eu paria um filho. Escolhi esta semana para a publicação por ser emblemática do nascimento de tantas novas coisas em mim: um transbordamento de afeto por esse menino (inclusive, feliz aniversário, filho, te amo!) e a busca por novas perspectivas e olhares para a luta feminista. Nos meandros da violenta ascensão do capitalismo, o feminismo que pretende um verdadeiro projeto de emancipação terá de atentar para as armadilhas discursivas de pautas feministas neoliberais que mais parecem empreitadas de ascensão individual. A maternidade me esfregou na cara a dupla jornada: as obrigações com a casa se amontoaram com as demandas do trabalho que subsidiava a minha independência, ao mesmo tempo em que me extinguiam do tempo necessário para que cuidar de um filho não fosse desmedidamente exaustivo.

A autora italiana Silvia Federici é cirúrgica quando aponta que, justamente no momento em que mais mulheres ingressaram no trabalho assalariado, os Estados reduziram investimentos em políticas públicas de cuidado, como educação, saúde e creches. Ou seja: abriu-se as pernas para o mercado; fecharam-se os olhos para aquilo que deveria ser papel do Estado. Tudo aquilo que deixou de ser garantido como direito e bem comum a todos e todas recaiu de volta no colo das mulheres, muitas vezes duplamente exploradas: pelo patrão e pela(s) família(s). As contribuições de Federici [1] são essenciais para a compreensão de como a consolidação do sistema capitalista se nutriu e se fortaleceu também por meio da subjugação das mulheres. Para a autora:

“Desde que o termo mulher se tornou sinônimo de dona de casa, carregamos, para onde quer que vamos, essa identidade e as ‘habilidades domésticas’ que nos são atribuídas por nascermos mulheres. Essa é a razão pela qual o tipo de emprego feminino costuma ser uma extensão do trabalho reprodutivo e por que o caminho até o trabalho assalariado frequentemente nos conduz a desempenhar ainda mais trabalho doméstico. O fato de o trabalho reprodutivo não ser remunerado conferiu a essa condição socialmente imposta uma aparência de naturalidade (‘feminilidade’) que influencia tudo o que fazemos. (...) Durante anos, o capital nos reiterou que só servíamos para o sexo e para fabricar filhos.” (Federici, 2018, p. 36-37, tradução minha)

O ventre feminino é fonte de lucro antes mesmo de ser fonte de vida. Em países que criminalizam educação sexual e contracepção, “o destino maternal” não é escolha, mas política. É nesse ponto também que a maternidade, vista como missão sagrada, escancara sua condição contraditória: há mulheres para quem ser mãe dá sentido à existência — e isso precisa ser respeitado —, mas também compreendido como um sentido hegemônico social e historicamente construído. E já passou da hora de a maternidade parar de ser fetichizada: é trabalho. Trabalho duro. Trabalho invisibilizado. Trabalho que sustenta o mundo e, ainda assim, é em muitas esferas tratado como uma extensão natural do corpo e da existência feminina.

Ser mãe solo, como uma mulher trabalhadora periférica, me inflou a certeza de que não existe emancipação feminina sem atacar o “xis” da questão: o capitalismo depende da exploração do trabalho reprodutivo feito pelas mulheres. Incentivar meninas e mulheres apenas a “serem fortes e independentes” pode ser potente discursivamente, mas materialmente pouco efetivo. Não chegaremos à independência real e concreta enquanto: (1) o Estado continuar desmontando e esvaziando as políticas de cuidado, educação e saúde que atendem às mulheres e mães da classe trabalhadora e sua prole; (2) a maternidade continuar sendo romantizada para umas e desumanizada para outras; (3) as mulheres continuarem sendo as grandes responsáveis pela manutenção da limpeza e cuidados de suas famílias, além de terem parcial ou total responsabilidade pelas finanças do lar; (4) não houver jornadas de trabalho minimamente decentes.

É por isso que o feminismo precisa lutar pela reorganização social do cuidado, pela coletivização da reprodução e pelo enfrentamento da divisão sexual do trabalho. Federici nos lembra que a luta por salário igual, por acesso a profissões prestigiadas ou por mais mulheres em cargos de chefia não se resolverá se o chão da casa continuar sendo varrido por mãos femininas e os bebês embalados em nossos colos. A autora desmonta a fantasia liberal de que emancipação é “entrar no mercado de trabalho”. Quando uma mulher trabalha fora, ela continua carregando o lar nas costas; e, quando trabalha como professora, enfermeira, cuidadora ou diarista, a desvalorização do cuidado a acompanha para dentro do emprego. Ela explica: “A definição de dona de casa te persegue. A desvalorização da maternidade te persegue. Por isso é tão difícil conquistar salário decente e jornada justa.” Em outras palavras, a engrenagem patriarcal não se dissolve ao atravessar a porta de casa: ela apenas assume um novo contorno.

O discurso de que “mulheres nasceram para cuidar” ainda estrutura a formação subjetiva de meninas desde a infância: bonecas-bebês, panelinhas, narrativas românticas de princesas salvas por príncipes, adestramento emocional para o amor sacrificial, os modismos instagramáveis como o das “esposas-troféus” e a maternidade revestida de amor-vocação quase místico. A essência do real? A experiência materna escancara o descompasso brutal entre exigências sociais, o apoio concreto e o cansaço de exercer esse trabalho de cuidado, de volume infinito, politicamente construído como obrigação feminina.

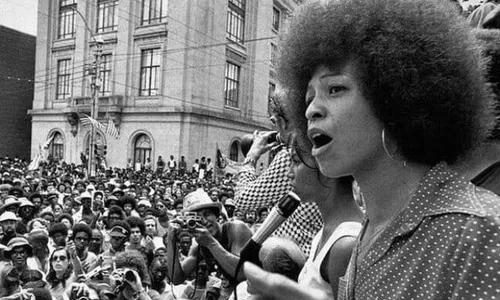

A maternidade, assim, não é opressiva por essência, mas porque está organizada como exploração do corpo e do tempo da mulher. Para umas, é escolha. Para outras, imposição. Para muitas, é contradição: uma mistura de afeto e exaustão. Quando falamos de mulheres pobres, negras e periféricas [2], a lógica é ainda mais brutal: falta informação sobre sexualidade, faltam métodos contraceptivos, faltam políticas públicas. A “alta taxa de natalidade”, como pontua Federici, é frequentemente consequência da pobreza, e não causa dela. Da África à América Latina, crianças trabalham porque o Estado abandona suas famílias. Mulheres têm muitos filhos porque precisam garantir sobrevivência futura, não porque desejam cumprir um destino maternal. Naturalizar esse ciclo é ocultar a violência estrutural que o sustenta.

A trincheira feminista-materna anticapitalista precisa pautar a luta reivindicando políticas públicas robustas, com ampliação de vagas em creches públicas; a reorganização social do trabalho de cuidado; a redução radical da jornada laboral (com o fim imediato da jornada 6x1); a remuneração ou redistribuição real do trabalho doméstico; educação sexual, contracepção e aborto seguro; e o enfrentamento direto das condições de exploração que recaem sobre mulheres negras, pobres e periféricas. O que liberta mulheres — e o que pode sustentar maternidades mais humanas e não opressivas — é a luta coletiva, a sindicalização e políticas públicas robustas. Como nos trazem as discussões federicianas:

“É precisamente por meio de nossa luta que vamos adquirir a força necessária para romper com a identidade que nos foi socialmente atribuída. A classe dominante, bem como aqueles que aspiram ao exercício do poder, parte do pressuposto de que existe uma personalidade humana eterna e natural, suposição esta mobilizada para assegurar e reproduzir seu domínio sobre nós.” (Federici, 2018, p. 37, tradução minha)

Maternar no capitalismo é, pra muitas, violento. É um peso extra no colo, pouco sono, muito choro, doem as pernas e a culpa, cheira a medo. Assim é o retrato da mãe da classe trabalhadora.

Enfim, deixo aqui, ao final deste texto-desabafo de mais uma mãe cansada dos trabalhos invisíveis e infinitos do maternar nas penumbras do capital, o convite para os atos nacionais de 25 de novembro, Dia Internacional de Eliminação da Violência Contra as Mulheres (veja a programação de diversas cidades no @movimentoolga).

*Fátima Machado é mãe, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação da UERJ e Mestre em Linguística pela mesma instituição. Pesquisa os usos das tecnologias na educação, políticas educacionais e curriculares com ênfase na díade trabalho-formação docente.

REFERÊNCIAS

[1] FEDERICI, Silvia. El patriarcado del salario: criticas feministas al marxismo. Buenos Aires: Tinta Limón, 2018

[2] Leia também na Clio: Rosas negras na terra arrasada por Jéssica Gurgel: https://www.cliooperaria.com/post/rosas-negras-na-terra-arrasada

Comentários